2021年9月,我跟随浙江师范大学人文学院学生队伍对绍兴兰亭,鲁迅故居及沈园三处文化遗址进行了考察,对绍兴文化遗址现存的建筑、文物、书籍等资料进行全面钩沉和初步整理。兰亭因永和修禊而名扬天下,其所包的文化意义早已超越了其景观的本来面貌,成为人文精神的文化符号,通过对兰亭景观及其蕴含的文化意义的考察,挖掘出兰亭所代表的魏晋风度和人文精神,以及御碑亭所代表的皇权、身份及地位象征,分析皇权的介入对兰亭文化意义的影响。鲁迅故居作为影响鲁迅幼年及少年时期巨大的所在地,是研究鲁迅思想形成的重要资料。沈园是我国园林史上一个耀眼的明珠,它独特的艺术魅力不仅展现在其别致的景致和动人的风情,更是因为它见证了不朽的爱情史诗。

一、流觞曲水 畅叙幽情

(一)概述

兰亭,位于浙江省绍兴市西南13公里的兰渚山麓,是东晋著名书法家,书圣王羲之的园林住所,是一座晋代园林。现址为明嘉靖二十七年(公元1548年)时任郡守沈启重建,而后几经改建,于1980年修复成明清园林的风格。兰亭因晋永和九年(公元353年)王羲之与谢安、谢万等四十二人修禊而著名,与王羲之、兰亭雅集、《兰亭集序》密切联系在一起,这些人为叠加的意象使得兰亭的文化含义不断扩大并再创造,逐渐从一个驿亭发展为承载了魏晋风骨、文人雅集、书法盛会等历史记忆的景观场所,兰亭所承载的文化意义早已超越了兰亭景观本身的面貌,成为人文精神的文化符号。

(二)鹅池碑

鹅池用地规兰亭划优美而富有变化,四周绿意盎然,池内常见鹅只成群,悠游自在。鹅池碑立于一三角亭内,上面刻有“鵞池”二字,“鵞”字铁划银钩,略瘦,传为王羲之亲书;“池”字较胖,系其最有成就的幼子王献之补写。一碑二字,父子合璧,乡人传为美谈,故得“父子碑”之称。细看两字的风格有异,“鵞”字娟秀挺拔,“池”字较为粗犷雄浑。两者均如行云流水,气势不凡。

(三)临池十八缸

受父亲影响,王献之酷爱书法。在御碑亭附近,有一处名为“临池十八缸”的参与性景点,备有十八块供游人写字的习字坪和十八缸清水及毛笔若干,这“临池十八缸”即为王献之所备。该景点根据王献之十八缸临池学书,王羲之点大成太这一典故而来。相传王献之自幼天资聪颖,随父学书,书艺日进,颇受世人赞誉,颇为得意。某日,他写了一些字拿去给父亲看,王羲之看后觉得写得还不好,特别是其中的一个“大”字,上紧下松,一撇一捺结构太松,于是随手点了一点,变成了“太”字,说“拿给你母亲去看吧”。王羲之夫人看了后,说:“吾儿练了三缸水,唯有一点像羲之。”献之一听,羞愧不已,自此虚心苦练,将十八缸水都写完了。这就是“临池十八缸”的典故。

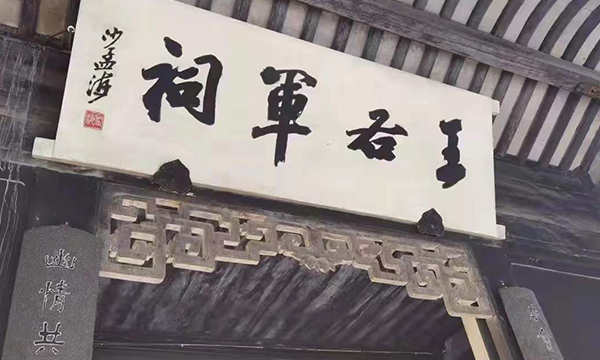

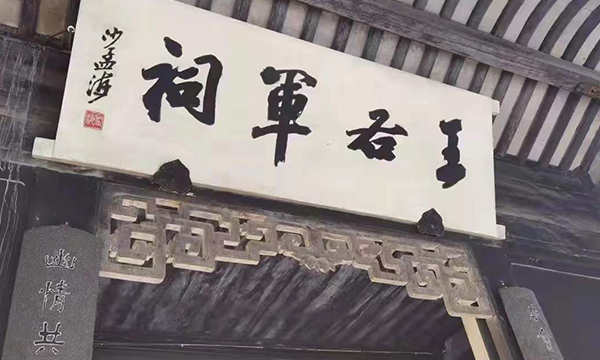

(四)御碑亭

御碑亭,八角重檐,始建于康熙年间,56年毁于台风,83年重建。御碑是清朝原物,已有300多年历史。碑的正面是康熙皇帝1693年所临写的《兰亭集序》全文,背面是乾隆皇帝1751年游兰亭时即兴所作的一首七律诗《兰亭即事》诗,祖孙两代皇帝同书一碑,所以又称祖孙碑。康乾二帝对兰亭的关注使兰亭染上了皇权的色彩。永和修楔代表的魏晋风度和人文精神,与御碑亭代表的皇权、身份、地位,纠葛在清初的兰亭之中,且碑亭所代表的皇权、身份、地位意象不断扩大。

(五)曲水流觞亭

曲水流觞亭离鹅池碑并不远,走至亭前,见四面都有格扇,且体积不小。亭前有曲水流觞,亭后有石铺小道,通向御碑亭。曲水流觞亭旁诞生了王羲之等人的《兰亭雅集》,流殇曲水、饮酒赋诗成了一种雅致的文化活动,自从兰亭修禊之后,历代修禊中饮酒、赋诗、成集几乎成为定制。尽管古代的兰亭已无所踪迹,但在文字的记忆中,兰亭却永远成为了魏晋风流、文人雅集的精神文化象征。作为一个文化符号,兰亭也在历代重建中不断加入新的人文因素。

二、从百草园到三味书屋

(一)概述

鲁迅故居所在的整个新台门约建于十九世纪初叶,鲁迅的童年、少年时期在此度过,直至1899年出外求学。1910年至1912年,鲁迅回乡任教亦居于此。1912年至1919年间,鲁迅也曾几次回乡在此住过。鲁迅故居后园是百草园,童年时代的鲁迅常在这里玩耍。绍兴东昌坊口11号(今鲁迅路198号)是私塾三味书屋,12岁至17岁的鲁迅在此读书。2002年实施鲁迅故里保护工程后,便先后附近了复建了寿家台门,延拓了周家新台门,并增辟鲁迅笔下的风情园。此外,周家新台门里的德寿堂、寿家谈门里的思仁堂,还有婚俗厅、祝福厅等,被原状陈列和展览,成为我们立体解读鲁迅童年和少年时代生活的重要资料。

(二)考察内容

在新建的鲁迅纪念馆陈列大厅的东首,就是鲁迅祖居——周家老台门,坐北朝南,前临东昌坊口,后通咸欢河,西接戴家台门,与三味书屋隔河相望。老台门占地 3087平方米,青瓦粉墙,砖木结构,是一座典型的封建士大夫住宅。通过导游的介绍,我们了解到了鲁迅祖父介孚公的变故,及家道中落后,鲁迅寄人篱下,自称“乞食者”的生活;也了解到了台门败落、时代动乱的社会背景,成为了鲁迅童年中的暗淡画面。后经过查阅资料,我找到周作人的叙述:“是家庭原因,导致了鲁迅的抑郁心境”,也正是因为父亲重病,鲁迅知道了中医骗人,并间接影响了之后他弃医从文的生活经历。鲁迅三弟周启明曾表示:“鲁迅对于他的故乡一向没有表示过深的怀念,这不但在小说上,就是《朝花夕拾》上也是如此。”如果要考证这番话的真实性,须得亲身来到鲁迅故居才能了解到。“橹遥橹跃际,都是故乡烟。”鲁迅在《故乡》为题的小说中,便刻画过一段绍兴水乡的描写,若说他真的对童年生活没有怀念,这大概是不可能的。

我们还品尝了附近特色——黄酒冰淇淋和黄酒奶茶,都是相当醇香的口感。鲁迅曾在《在酒楼上》一书中写到:“我略带些哀愁,然而很舒服的呷一口酒,酒味很纯正;油豆腐也煮得十分好,可惜辣酱太淡薄,本来s城人是不懂得吃辣的。”黄酒的魅力大概是使酒量不大的鲁迅却总爱在聚会上喝几杯的原因吧。

鲁迅曾经回忆说:“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园。……其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。”百草园名称素雅,但却只是一个普通菜园,占地面积近 2000 平方米。平时用来种一些瓜菜,秋后用来晒稻谷。童年的鲁迅常和伙伴们来百草园中玩耍,捉蟋蟀,玩斑蝥,采桑椹,摘覆盆子,拔何首乌。关于百草园的情状,鲁迅在《从百草园到三味书屋》中作了形象生动的描述:“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

“从百草园到三味书屋才一箭之路,出门向东步行,不过百步,走过南北跨河的石桥,再往东一拐,一个朝北的黑油竹门,里边便是。”这是曹聚仁对于从百草园到三味书屋一路的描写,按照这个路径走去,我便能看到鲁迅如何在百草园度过欢乐的童年时光,又是如何来到学堂跟随老寿先生镜吾学习功课的。

寿家台门是寿镜吾先生家的住屋。老寿先生是一个学问渊博的儒士。他品行端正,性格耿直,厌恶功名,终身坐馆授徒。寿家台门总建筑面积795平方米,前临小河,架石桥以通,西有竹园,整幢建筑与周家老台门隔河相望,闻名中外的三味书屋就在寿家台门的东侧厢房。鲁迅的座位最初在书屋的南墙下,由于别人常进出,影响到学习,就更换位置,把座位移到东北角。鲁迅的书桌右边有个一寸见方的“早”字,某日鲁迅因故迟到,受到老寿先生的严厉批评,便刻下了“早”字来自勉。

三、钟灵毓秀 江浙奇葩

(一)概述

沈园位于鲁迅中路318号,原为南宋著名园林,园主系宋代越中大户沈氏,园林因此被称为“沈骊头凤题词氏园”。据有关史料记载,当时园内池台极盛,占地在80亩以上。沈园建于南宋高宗时期(1127年-1162年)时期,史载为越中名园,在《古今图书集成》园林篇中也榜上有名。

(二)考察内容

现今沈园占地总面积约57亩,基本地形为西高东低,分为北苑、东苑和南苑三大部分。北苑为古迹区,保存了较多的古代遗迹,为主体苑区;南苑为纪念区,二者仅一墙之隔;东苑以陆、唐的爱情故事为主题,景色秀丽,小巧精致;南苑和北苑之间为洋河弄,一弄之隔,景色却有豁然开朗之变化。有孤鹤亭、半壁亭、双桂堂、八咏楼、宋井、射圃、问梅槛、琴台和广耜斋等景观。形成了断云悲歌、诗境爱意、春波惊鸿、残壁遗恨、孤鹤哀鸣、碧荷映日、宫墙怨柳、踏雪问梅、诗书飘香和鹊桥传情沈园十景。

中国古典园林的一大灵魂就在于它的人文情怀,追求文人风骨的中国园林是进入追求意境美的标志,沈园内多处利用了陆游及其表妹唐婉的凄清故事营造氛围,将古典美学和人文情感高度融合在了一起。公元1044年,陆游20岁娶了青梅竹马的表妹唐婉,由于婚后一直没有子女,于是,陆游母亲将陆唐二人强行分离,彼此之间便再没相见。十年后,陆游在沈园意外遇到唐婉,于是在沈园的墙上写下了《钗头凤·红酥手》。第二年,唐婉来到沈园,看到了陆游的题词,心中思绪万千,便在旁写下了《钗头凤·世情薄》。后来陆游北上抗金,沈园从此成了他思念唐婉的精神寄托。因此,沈园又称“爱情园”。通过气氛的营造,人们常用比喻、联想等手法,产生穿越时空与陆游对话的体验。如在刻着《钗头凤》的遗物壁前,人们往往能体会到深切的离别之痛,在陆游诗句里的“宫墙柳”所代表的洋河弄旁,我们仿佛能看到陆游遍寻知己不得,最后孤独离园的背影。这一处私人花园在历经时代的变迁和岁月的更迭时,能仍能保留它独特的风采,足以见证人文情怀是一座园林的灵魂所系。

后 记

此次在绍兴的文化考察给了我亲身体验文化遗址的经历,让我亲眼见证、亲身感受了王羲之、鲁迅、陆游等不同文人作家的情感激荡和心路历程,这对我今后的学习研究大有帮助。

作者简介

王洁,浙江师范大学汉语言文学本科在读,目前参与浙江方言文化影视典藏丽水松阳分区的项目制作。平时热爱阅读、写作与摄影,曾获作文竞赛国家二等奖,渴望在文学与生活的沃土中领略生命真谛。她认为,将生活嚼得有滋有味,不应该囿于文字和语言,还要有一颗浸透人间烟火的心。

一、流觞曲水 畅叙幽情

(一)概述

兰亭,位于浙江省绍兴市西南13公里的兰渚山麓,是东晋著名书法家,书圣王羲之的园林住所,是一座晋代园林。现址为明嘉靖二十七年(公元1548年)时任郡守沈启重建,而后几经改建,于1980年修复成明清园林的风格。兰亭因晋永和九年(公元353年)王羲之与谢安、谢万等四十二人修禊而著名,与王羲之、兰亭雅集、《兰亭集序》密切联系在一起,这些人为叠加的意象使得兰亭的文化含义不断扩大并再创造,逐渐从一个驿亭发展为承载了魏晋风骨、文人雅集、书法盛会等历史记忆的景观场所,兰亭所承载的文化意义早已超越了兰亭景观本身的面貌,成为人文精神的文化符号。

(二)鹅池碑

鹅池用地规兰亭划优美而富有变化,四周绿意盎然,池内常见鹅只成群,悠游自在。鹅池碑立于一三角亭内,上面刻有“鵞池”二字,“鵞”字铁划银钩,略瘦,传为王羲之亲书;“池”字较胖,系其最有成就的幼子王献之补写。一碑二字,父子合璧,乡人传为美谈,故得“父子碑”之称。细看两字的风格有异,“鵞”字娟秀挺拔,“池”字较为粗犷雄浑。两者均如行云流水,气势不凡。

(三)临池十八缸

受父亲影响,王献之酷爱书法。在御碑亭附近,有一处名为“临池十八缸”的参与性景点,备有十八块供游人写字的习字坪和十八缸清水及毛笔若干,这“临池十八缸”即为王献之所备。该景点根据王献之十八缸临池学书,王羲之点大成太这一典故而来。相传王献之自幼天资聪颖,随父学书,书艺日进,颇受世人赞誉,颇为得意。某日,他写了一些字拿去给父亲看,王羲之看后觉得写得还不好,特别是其中的一个“大”字,上紧下松,一撇一捺结构太松,于是随手点了一点,变成了“太”字,说“拿给你母亲去看吧”。王羲之夫人看了后,说:“吾儿练了三缸水,唯有一点像羲之。”献之一听,羞愧不已,自此虚心苦练,将十八缸水都写完了。这就是“临池十八缸”的典故。

(四)御碑亭

御碑亭,八角重檐,始建于康熙年间,56年毁于台风,83年重建。御碑是清朝原物,已有300多年历史。碑的正面是康熙皇帝1693年所临写的《兰亭集序》全文,背面是乾隆皇帝1751年游兰亭时即兴所作的一首七律诗《兰亭即事》诗,祖孙两代皇帝同书一碑,所以又称祖孙碑。康乾二帝对兰亭的关注使兰亭染上了皇权的色彩。永和修楔代表的魏晋风度和人文精神,与御碑亭代表的皇权、身份、地位,纠葛在清初的兰亭之中,且碑亭所代表的皇权、身份、地位意象不断扩大。

(五)曲水流觞亭

曲水流觞亭离鹅池碑并不远,走至亭前,见四面都有格扇,且体积不小。亭前有曲水流觞,亭后有石铺小道,通向御碑亭。曲水流觞亭旁诞生了王羲之等人的《兰亭雅集》,流殇曲水、饮酒赋诗成了一种雅致的文化活动,自从兰亭修禊之后,历代修禊中饮酒、赋诗、成集几乎成为定制。尽管古代的兰亭已无所踪迹,但在文字的记忆中,兰亭却永远成为了魏晋风流、文人雅集的精神文化象征。作为一个文化符号,兰亭也在历代重建中不断加入新的人文因素。

二、从百草园到三味书屋

(一)概述

鲁迅故居所在的整个新台门约建于十九世纪初叶,鲁迅的童年、少年时期在此度过,直至1899年出外求学。1910年至1912年,鲁迅回乡任教亦居于此。1912年至1919年间,鲁迅也曾几次回乡在此住过。鲁迅故居后园是百草园,童年时代的鲁迅常在这里玩耍。绍兴东昌坊口11号(今鲁迅路198号)是私塾三味书屋,12岁至17岁的鲁迅在此读书。2002年实施鲁迅故里保护工程后,便先后附近了复建了寿家台门,延拓了周家新台门,并增辟鲁迅笔下的风情园。此外,周家新台门里的德寿堂、寿家谈门里的思仁堂,还有婚俗厅、祝福厅等,被原状陈列和展览,成为我们立体解读鲁迅童年和少年时代生活的重要资料。

(二)考察内容

在新建的鲁迅纪念馆陈列大厅的东首,就是鲁迅祖居——周家老台门,坐北朝南,前临东昌坊口,后通咸欢河,西接戴家台门,与三味书屋隔河相望。老台门占地 3087平方米,青瓦粉墙,砖木结构,是一座典型的封建士大夫住宅。通过导游的介绍,我们了解到了鲁迅祖父介孚公的变故,及家道中落后,鲁迅寄人篱下,自称“乞食者”的生活;也了解到了台门败落、时代动乱的社会背景,成为了鲁迅童年中的暗淡画面。后经过查阅资料,我找到周作人的叙述:“是家庭原因,导致了鲁迅的抑郁心境”,也正是因为父亲重病,鲁迅知道了中医骗人,并间接影响了之后他弃医从文的生活经历。鲁迅三弟周启明曾表示:“鲁迅对于他的故乡一向没有表示过深的怀念,这不但在小说上,就是《朝花夕拾》上也是如此。”如果要考证这番话的真实性,须得亲身来到鲁迅故居才能了解到。“橹遥橹跃际,都是故乡烟。”鲁迅在《故乡》为题的小说中,便刻画过一段绍兴水乡的描写,若说他真的对童年生活没有怀念,这大概是不可能的。

我们还品尝了附近特色——黄酒冰淇淋和黄酒奶茶,都是相当醇香的口感。鲁迅曾在《在酒楼上》一书中写到:“我略带些哀愁,然而很舒服的呷一口酒,酒味很纯正;油豆腐也煮得十分好,可惜辣酱太淡薄,本来s城人是不懂得吃辣的。”黄酒的魅力大概是使酒量不大的鲁迅却总爱在聚会上喝几杯的原因吧。

鲁迅曾经回忆说:“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园。……其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。”百草园名称素雅,但却只是一个普通菜园,占地面积近 2000 平方米。平时用来种一些瓜菜,秋后用来晒稻谷。童年的鲁迅常和伙伴们来百草园中玩耍,捉蟋蟀,玩斑蝥,采桑椹,摘覆盆子,拔何首乌。关于百草园的情状,鲁迅在《从百草园到三味书屋》中作了形象生动的描述:“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

“从百草园到三味书屋才一箭之路,出门向东步行,不过百步,走过南北跨河的石桥,再往东一拐,一个朝北的黑油竹门,里边便是。”这是曹聚仁对于从百草园到三味书屋一路的描写,按照这个路径走去,我便能看到鲁迅如何在百草园度过欢乐的童年时光,又是如何来到学堂跟随老寿先生镜吾学习功课的。

寿家台门是寿镜吾先生家的住屋。老寿先生是一个学问渊博的儒士。他品行端正,性格耿直,厌恶功名,终身坐馆授徒。寿家台门总建筑面积795平方米,前临小河,架石桥以通,西有竹园,整幢建筑与周家老台门隔河相望,闻名中外的三味书屋就在寿家台门的东侧厢房。鲁迅的座位最初在书屋的南墙下,由于别人常进出,影响到学习,就更换位置,把座位移到东北角。鲁迅的书桌右边有个一寸见方的“早”字,某日鲁迅因故迟到,受到老寿先生的严厉批评,便刻下了“早”字来自勉。

三、钟灵毓秀 江浙奇葩

(一)概述

沈园位于鲁迅中路318号,原为南宋著名园林,园主系宋代越中大户沈氏,园林因此被称为“沈骊头凤题词氏园”。据有关史料记载,当时园内池台极盛,占地在80亩以上。沈园建于南宋高宗时期(1127年-1162年)时期,史载为越中名园,在《古今图书集成》园林篇中也榜上有名。

(二)考察内容

现今沈园占地总面积约57亩,基本地形为西高东低,分为北苑、东苑和南苑三大部分。北苑为古迹区,保存了较多的古代遗迹,为主体苑区;南苑为纪念区,二者仅一墙之隔;东苑以陆、唐的爱情故事为主题,景色秀丽,小巧精致;南苑和北苑之间为洋河弄,一弄之隔,景色却有豁然开朗之变化。有孤鹤亭、半壁亭、双桂堂、八咏楼、宋井、射圃、问梅槛、琴台和广耜斋等景观。形成了断云悲歌、诗境爱意、春波惊鸿、残壁遗恨、孤鹤哀鸣、碧荷映日、宫墙怨柳、踏雪问梅、诗书飘香和鹊桥传情沈园十景。

中国古典园林的一大灵魂就在于它的人文情怀,追求文人风骨的中国园林是进入追求意境美的标志,沈园内多处利用了陆游及其表妹唐婉的凄清故事营造氛围,将古典美学和人文情感高度融合在了一起。公元1044年,陆游20岁娶了青梅竹马的表妹唐婉,由于婚后一直没有子女,于是,陆游母亲将陆唐二人强行分离,彼此之间便再没相见。十年后,陆游在沈园意外遇到唐婉,于是在沈园的墙上写下了《钗头凤·红酥手》。第二年,唐婉来到沈园,看到了陆游的题词,心中思绪万千,便在旁写下了《钗头凤·世情薄》。后来陆游北上抗金,沈园从此成了他思念唐婉的精神寄托。因此,沈园又称“爱情园”。通过气氛的营造,人们常用比喻、联想等手法,产生穿越时空与陆游对话的体验。如在刻着《钗头凤》的遗物壁前,人们往往能体会到深切的离别之痛,在陆游诗句里的“宫墙柳”所代表的洋河弄旁,我们仿佛能看到陆游遍寻知己不得,最后孤独离园的背影。这一处私人花园在历经时代的变迁和岁月的更迭时,能仍能保留它独特的风采,足以见证人文情怀是一座园林的灵魂所系。

后 记

此次在绍兴的文化考察给了我亲身体验文化遗址的经历,让我亲眼见证、亲身感受了王羲之、鲁迅、陆游等不同文人作家的情感激荡和心路历程,这对我今后的学习研究大有帮助。

作者简介

王洁,浙江师范大学汉语言文学本科在读,目前参与浙江方言文化影视典藏丽水松阳分区的项目制作。平时热爱阅读、写作与摄影,曾获作文竞赛国家二等奖,渴望在文学与生活的沃土中领略生命真谛。她认为,将生活嚼得有滋有味,不应该囿于文字和语言,还要有一颗浸透人间烟火的心。

收藏丽水

收藏丽水 官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

手机版

手机版

官方APP

官方APP